小学生の勉強で、こんなお悩みはありませんか?

「うちの子、計算はできるのに、なんだか“ピンと来てない”気がする…」

「答えは合ってるけど、本当にわかってるのかな?」

小学生のお子さんをお持ちの保護者の方から、そんなご相談をよくいただきます。

たとえば──

●「1人◯個ずつね」と言っても、自分の分を何個取ればいいか迷ってしまう

●10円玉を10枚見せても、「100円分」とは言えず、1枚ずつ数えようとする

●「お風呂が半分ぐらい溜まったら教えてね」と言ったら、まだ全然なのに「半分!」と言ってしまったり

それって実は「数量感覚(量を現実に結びつける力)」がまだ育っていないだけかもしれません。

この記事では以下のことがわかります:

✅ 数量感覚とは何か・なぜ小学生にとって大切なのか

✅ 家庭で今日からできる「数のセンスを育てる遊び・声かけ」

✅ 個個塾が実際に提案している学習サポート方法

算数は、ただ計算ができればいい教科ではありません。

「量を感じられるか」「数をイメージできるか」――ここが土台になります。

この記事では、幼児〜小学校低学年のお子さんに大切な「数量感覚」の育て方を、わかりやすく整理しながら、

「頑張りすぎない家庭の関わり方」

を中心にご紹介します。

「勉強させなきゃ」ではなく、

「遊びながら自然に算数脳が育つ」ヒントを、ぜひ持ち帰ってくださいね。

数唱から始まる数の世界

数唱とは?

算数の第一歩は「数唱(すうしょう)」です。

「いち、に、さん…」と歌のように数えること。これが数の世界への入り口になります。

単なる暗唱のように見えますが、数唱によって子どもは 数の順序性や連続性 を体感できます。

幼児期の発達目安

- 4歳ごろ:10まで数唱できる、4個程度の数量を正しく数えられる

- 6歳ごろ:100まで数唱できる、10以上の数量もイメージできる

子どもは、

数唱 → 数字の読み書き → 数量の理解

という順序で数の世界を広げていきます。

学校での算数学習とのつながり

小学校では系統立てて数を学んでいきます。

- 1年生

- 1学期:10まで

- 2学期:30まで

- 3学期:100まで

- 2年生

- 2学期にかけ算を学習(5の段・2の段から学習が始まる)

つまり、入学してすぐに数を大きく広げていきます。

家庭であらかじめ 「100までの数唱」 や 「2とび(2,4,6,8,…)・5とび(5,10,15,20,…)」 の練習に慣れておくと、学校での算数学習がスムーズに進みます。

さらに、2とび・5とび の経験は、九九につながり、その後、小学5年生で学ぶ 公倍数・公約数や分数の通分・約分 の理解にもつながっていきます。小さな積み重ねが、中学年以降の算数学習の基盤をつくっていくのです。

家庭でできる数唱・数字の遊び

数唱・数字は、“勉強”としてやろうとすると嫌がる子でも、“遊びの一部”に混ぜれば、自然と身についていきます。

- お風呂で数を数える

シャワーを出す間に数える、湯船に沈めたおもちゃを数えるなど。 - 数字の歌や手遊び歌

『すうじのうた』や『いっぽんでもにんじん』などの曲を歌うなど。「いち、に、さん」のリズムを歌で覚えると定着が早いです。また、『5匹のアヒル』『Ten in the Bed』などの曲はカウントダウンになっています。 - 街中で数字探し

スーパーの値札、道路標識やナンバープレートなど「数を見つける遊び」に。 - カウントダウン

「10から0まで数えてジャンプ!」など、体を動かしながら。カウントダウンで0の感覚を掴みましょう。 - 歩数や段数を数える

家から園や学校まで「何歩で行けるか」を一緒に数える。

階段の上り下りで「今日は20段!」と数えてみる。

横断歩道の白線を「1、2、3…」と数える。

日常の移動がそのまま算数の時間になります。「歩く=数える」という経験は、体感と数を結びつける良いきっかけです。

絵本や映像で数に親しむ

本やアニメを活用すると、楽しみながら数に触れられます。

数に親しめるおすすめ絵本・アニメ6選(幼児〜小2向け)

①『1、2、3どうぶつえんへ』:『はらぺこあおむし』の作者エリック・カールの絵本で、1から10まで色々な動物が出てくる

②『かぞえてみよう』:0から12まで季節の移ろいも感じられる

➂『かわいいてんとうむし』:10から1へのカウントダウンが自然に身につく

➃『1から100までのえほん』

⑤『100かいだてのいえ』シリーズ

『1から100までのえほん』も『100かいだてのいえ』シリーズも、100までの数のイメージを広げられ、子どもにとって100という大きな数の世界を実感できる絵本です。それぞれ「5」「10」などのまとまりを意識して表現されているのも良いですね。

また、『100かいだてのいえ』シリーズの中の『ちか100かいだてのいえ』『うみの100かいだてのいえ』『ぬまの100かいだてのいえ』はそれぞれ地面の下にある家が表現されていてマイナスの感覚も体験できるように思います。(建物の話だと0が存在しないので数直線上の話とは少し違うのですが)

⑥『ナンバーブロックス』:数の感覚や、合成・分解をアニメで楽しく理解

数に関する絵本は他にもたくさんあり、中には、学校では習わないほどの大きな数に触れているものもあります。数の絵本を検索して、お子さんと一緒に「どれを読んでみようか?」と見てみてはいかがでしょうか?

数量感覚を育てる日常の工夫

数量感覚とは、数や量を現実に結びつけて考える力 です。

例えば「バナナを100本買ったら?」と聞いて「そんなに食べられない!」と感じられるのも、数量感覚があるからです。

整数に触れる場面

●スーパーで値段や個数を数える

●富士山や近くの山の高さに触れる(「富士山は3776m」)

●お米の重さ(5kg、10kg)、飲み物の量(1L=1000ml)

●プールの長さ(25m)を歩数で数えてみる

その他、お子さんの興味・関心に合わせて、数に関する言葉掛けや活動を日常に取り入れてみましょう。車が好きな子には「赤い車は3台あるね、青い車は2台だね、赤い車の方が多いね」、恐竜が好きな子には「ティラノサウルスは12メートルだって、ここからあそこまでくらいかな?」、おままごとが好きな子には「にんじんを2本、玉ねぎを3個ください」など。

“正しく教えなきゃ“と気負う必要はありません。親子で一緒に数を楽しむことが一番の学びになります。お子さんが言う数が間違っていても気にせず、遊びの中で数えることを楽しんでください。成長とともに自分で気付けるようになります。

小数や分数に触れる場面

小数や分数は、小学3年生以降に本格的に学び始めます。というのも、小学3年生頃から抽象的な思考ができるようになってくるからです。ただし、家庭でも「半分(0.5、2分の1)」は比較的理解しやすく、分数や小数に興味を持つきっかけになりやすいので、次のような簡単なものに日頃から触れておきましょう。

●おやつを半分こにするとき、「0.5」や「1/2」という表記を一緒に見せる

●身近な小数・分数の表記に触れる(体温計の36.8℃、1.5Lのペットボトル、「1時間半」の時間感覚など)

●牛乳を「1/2リットル」まで注ぐ、リボンを「1/2メートル」に切るなど、量を伴う分数に触れる

●「3分の1」「4分の1」「0.1」など簡単な分数や小数の表記に親しむ

ピザやケーキなど「円」で分数を説明することが多いですが、実際には 1が決まっている量(長さや重さ、容量) を分ける体験もとても重要です。こうした体験は、のちの抽象的な分数・小数の理解を支える土台になります。

100玉そろばんを活用する

数量感覚を家庭で育てる道具としておすすめなのが 100玉そろばん です。

10玉ごとに色が分かれているため、数を数えるだけでなく「10がいくつあるか」「5がいくつあるか」といったまとまりで捉える力がつきます。

- 10まで数える

- 20までを2列で数える

- 50を「5列分」とイメージ

- 100を「10列分」として視覚的に理解

そろばんを動かす体験そのものが楽しい遊びになるので、自然に「数のまとまり」と「100までの世界」を体感できます。

100までと100以上の世界

家庭で実践する際に目安となるのは 「100までの数は数唱と数える体験で」「100以上は量で感覚をつかむ」 という考え方です。

- 100まで:数唱、数字カード、100玉そろばん、絵本、歌などで数を「正確に」体感

- 100以上:メジャー、計量カップ、1000mlの牛乳パックなど「大きなまとまり」で捉える

例えば「1000mlの牛乳パックは、100mlが10こ分だよ」と伝えると、100を超える数を「まとまり」として理解できるようになります。

指先を使う遊びと算数力

また、算数力を支えるものの1つに「手先の運動」も含まれています。

- 積み木やブロックを組み立てる

- 折り紙で形を作る

- 洗濯ばさみでつまむ

- 数字カードを並べる

こうした微細運動は脳を刺激し、数の並びや量の認識をサポートします。

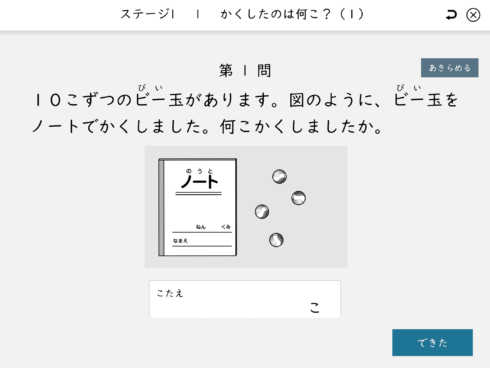

数の合成・分解を育てる

数量感覚が育つと、自然に「数の合成・分解」へつながります。

- 5は「2と3」「4と1」に分けられる

- 10は「6と4」「7と3」などいくつもの分け方がある

遊びでの実践例

- 飴を5個用意し、全部見せてから左右の手に分けて握る。片方の飴の数を見て「もう片方にはいくつある?」とクイズにする。

- 「1人〇個ずつ分けてね」と声をかける。これは分解や割り算の感覚につながります。

こうした遊びの中で「合成」「分解」「分ける」を自然に体験することが、のちの計算の理解を助けます。

まとめ

幼児期から小学校低学年にかけて大切なのは、

●数唱で数の順序を楽しむ

●絵本や歌で数に親しむ

●日常生活で数量に触れる

●100玉そろばんで100までを体感する

●100以上は「まとまり・量」で感覚をつかむ

●分数・小数は「半分」から触れる

●指先を使う遊びで脳を刺激する

●飴やおやつなど身近なもので合成・分解を楽しむ

●家庭の日常に算数を取り入れる

こうした体験の積み重ねが算数力の土台となります。

『うちの子、量の感覚が弱いかも…』と感じた方は、あまり深刻に考えすぎず、まずは“数を一緒に楽しむところ”から始めてみましょう。」

「数を楽しむ」「量を感じる」「遊びや生活で学ぶ」

家庭でできるちょっとした工夫が、お子さんの算数への興味と理解をぐっと広げます。「お父さん、お母さんと遊ぶのが楽しい!」という幼児・小学校低学年のうちに、ぜひ数の世界を一緒に楽しんでくださいね。

個個塾グループからのご案内

個個塾グループでは、家庭での学びをサポートしつつ、学校での算数理解をしっかり身につけられる環境を提供しています。

①100てん満点コース(小1~)

一人ひとりの理解度に合わせて基礎から応用まで学べます。

小学校の算数で100点を取りたいお子さん、学校より少し難しい問題にチャレンジしてみたいお子さん、一度個個塾の個別指導コースを体験してみませんか?

▼現在、無料体験も実施中です▼

▼お得な「2学期応援キャンペーン」の詳細はこちら▼

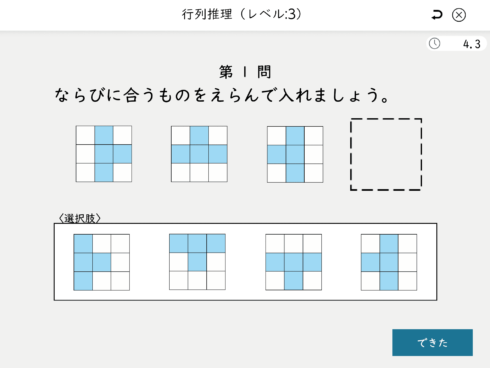

②パズル×速読教室(小1~小6)

数量感覚も含めた算数脳を育み、思考力を鍛えるコースです。思考力パズルで楽しみながら考える力を伸ばし、また、速読解力講座で速く正確に読む力も養えます。

▼現在、無料体験も実施中です▼

▼習い事スタートキャンペーンの詳細はこちら▼

「家庭でどう学習すればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。

お気軽にご相談ください。

関連ページ

HOME

HOME